- Bern - Martin Kuonen

EFAS: Eigentlich JA, aber bitte richtig

Richtig ist: Bei Gesundheitseingriffen soll nicht entscheidend sein, wer finanziert, sondern was am besten und preisgünstigsten ist. Deshalb sollen Unterschiede in der Finanzierung von ambulanten und stationären Eingriffen aufgehoben werden. Falsch ist: Dies darf nicht mit noch mehr kantonaler Steuerungsmacht vollzogen werden. Vielmehr sollte man sich konsequent auf die Bedürfnisse der Patienten ausrichten und damit die integrierte Versorgung stärken.

Eine unsinnige Unterscheidung

Warum werden eigentlich ambulante Spitalbehandlungen vollständig über die Krankenkasse bezahlt, während derselbe stationäre Eingriff am gleichen Ort zu mindestens 55 Prozent vom Kanton mitfinanziert wird? Macht dieser Unterschied Sinn? Nein. Die ungleiche Finanzierung führt dazu, dass Entscheidungen nicht allein auf die bestmögliche Behandlung der Patienten fokussieren. So haben etwa einige Kantone eine Liste von Eingriffen erstellt, welche nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen – also vollständig auf Kosten der Versicherer. Auf der anderen Seite sind die Versicherer versucht, mit den Spitälern grosszügige stationäre Tarife auszuhandeln, um diese Behandlungsform unter Mitfinanzierung der Kantone zu fördern. Die aktuelle gesetzliche Regelung führt dadurch zu Fehlanreizen sowie einer zusätzlichen unerwünschten Regulierung und „Verpolitisierung“ des Gesundheitswesens.

Aus diesem Grund „bastelt“ das Parlament seit Jahren an einer tauglichen Änderung. Bisher sind alle Versuche gescheitert, selbst der ursprünglich verwendete Begriff „Monismus“ wird tunlichst vermieden. Unter dem neuen Titel EFAS (einheitliche Finanzierung ambulant/stationär) gab die Gesundheitskommission des Nationalrates den neusten Wurf in Vernehmlassung.

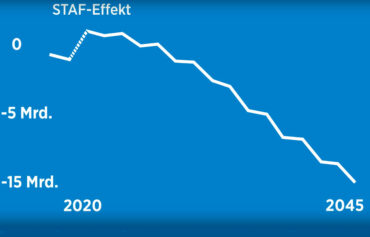

Das heutige System führt längerfristig dazu, dass die Kantone weniger und die Versicherer mehr bezahlen. Dank des medizinischen und technischen Fortschritts können immer mehr Eingriffe ambulant durchgeführt werden. Weil in der Schweiz von allen chirurgischen Eingriffen erst 17 Prozent ambulant durchgeführt werden (in den Niederlanden sind es 51, in den USA 62 Prozent), besteht erhebliches Verlagerungspotenzial von stationär zu ambulant. Dies würde einerseits zu sinkenden Fallkosten führen, andererseits aber auch die Zahl der alleine durch die Krankenkasse bezahlten Leistungen erhöhen. Deshalb erwarten die Kantone bei der Einführung eines gleichbleibenden Kostenteilers gewisse Gegenleistungen.

Noch mehr Macht den Kantonen?

Diese Gegenleistung soll gemäss Vernehmlassungsentwurf darin bestehen, dass die Kantone noch mehr Macht bei der Versorgungssteuerung erhalten. Bereits heute stehen die Kantone mit ihrer Mehrfachrolle in Interessenkonflikten: Sie sind gleichzeitig Versorgungsplaner, Finanzierer und vielfach auch noch (Mit-)Inhaber von Betrieben. Wenn nun ihre Macht noch weiter ausgedehnt wird, steigt die Gefahr einer kompletten staatlichen Steuerung; und dies über die Köpfe der betroff enen Menschen hinweg. Gewisse Gesundheitsdirektoren träumen heute schon davon, dass der Staat den Patienten exakt vorgibt, welchen medizinischen Eingriff man wie und in welchem Betrieb vornehmen darf – wie wenn dies der Staat am besten entscheiden könnte.

Die dringend nötige und unbestrittene Vereinheitlichung der Finanzierung darf nicht mit mehr Machtfülle für die Kantone erkauft werden. Wenn diese für jeden einzelnen Eingriff auch noch bei der Steuerung und der Quali-tätskontrolle mitreden wollen, geht jeglicher Effizienzgewinn verloren. Anstelle einer Vereinfachung (dank der Reduktion auf einen einzigen Zahler) droht eine noch kompliziertere Verflechtung zwischen Krankenkassen und Kantonen. Schliesslich ist die Schweiz nicht so gross, dass jeder Kanton separat die vollständige Gesundheitsversorgung garantieren muss. Die Planung darf nicht an der Kantonsgrenze enden, sondern muss in der kleinräumigen Schweiz überregional betrachtet werden.

Bitte konsequent zu Ende denken!

Unser Gesundheitswesen krankt am Grundübel, dass die Sichtweise von der Finanzierung her geprägt ist und nicht die Patienten im Zentrum stehen. Anstatt über den genauen Kostenteiler und die Machtverhältnisse zwischen Kantonen und Versicherern zu streiten, müsste man zumindest für chronische Krankheiten und die Langzeitpflege über eine konsequente Subjektfinanzierung nachdenken. Entscheidend ist letztlich nicht, wer die Leistung erbringt, sondern dass sie für die Patienten am besten ist. Eine der Voraussetzungen für die Reform des Systems ist die Vereinfachung und Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten. Wie wir bereits gesehen haben, führen die vielfältigen Kompetenzbereiche der Kantone zwangsläufig zu Interessenkonflikten. Die kantonale Planungskompetenz steht zwar nicht in Frage, es muss aber klare und transparente Regeln für alle Leistungserbringer geben, welche alle verschiedenen Interessengruppen (egal ob öffentlich oder privat) gleichberechtigt behandeln. In diesem Rahmen ist eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen anzustreben, wobei die kantonalen Mittel parallel zur Verlagerung zu ambulanten Eingriff en anpassen könnten, ohne zusätzliche Befugnisse an kantonale Behörden.

Längerfristig ist zudem der Katalog der Grundversicherungsleistungen zu überdenken. Zudem auch die Erhöhung des Beitrags älterer Patienten, um die an Grenzen stossende Solidarität der Generationen zu stärken. Auch die Frage der Einrichtung eines individuellen Sparkontos, das während des Arbeitslebens zur Abdeckung bestimmter Gebrechen eingerichtet werden soll, bedarf weiterer Untersuchungen.