- Arbeitsmarkt, Politik, Steuern, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri

Eigenmietwert abschaffen, aber nicht so

Eigenmietwert abschaffen, aber nicht so. Am 28. September stimmen wir nicht nur über die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung ab. Die Gesamtbetrachtung der Abstimmungsfrage ergibt wegen wegfallenden Steuerabzügen viele Verlierer: so die Mehrheit der Eigentümer, die Baubranche, Kreditnehmer ausserhalb der Immobilienbranche und sogar für die Allgemeinheit sind negative Auswirkungen zu erwarten.

Mit der einen Hand geben, mit der anderen nehmen

Am 28. September stimmen wir über eine Reform der Besteuerung des Wohneigentums ab. Diese Reform sorgt reihum für gedankliche Verwirrung. Das zentrale, auslösende und dominierende Thema ist die Abschaffung der Steuer auf den Eigenmietwert. Die Reform wird daher von vielen Eigenheimbesitzern begrüsst. Sie empfinden heute den Eigenmietwert als eine ungerechte Sondersteuer. Ganz allgemein findet die Idee „eine Steuer weniger” Anklang. Aber – es gibt gewichtige Nachteile.

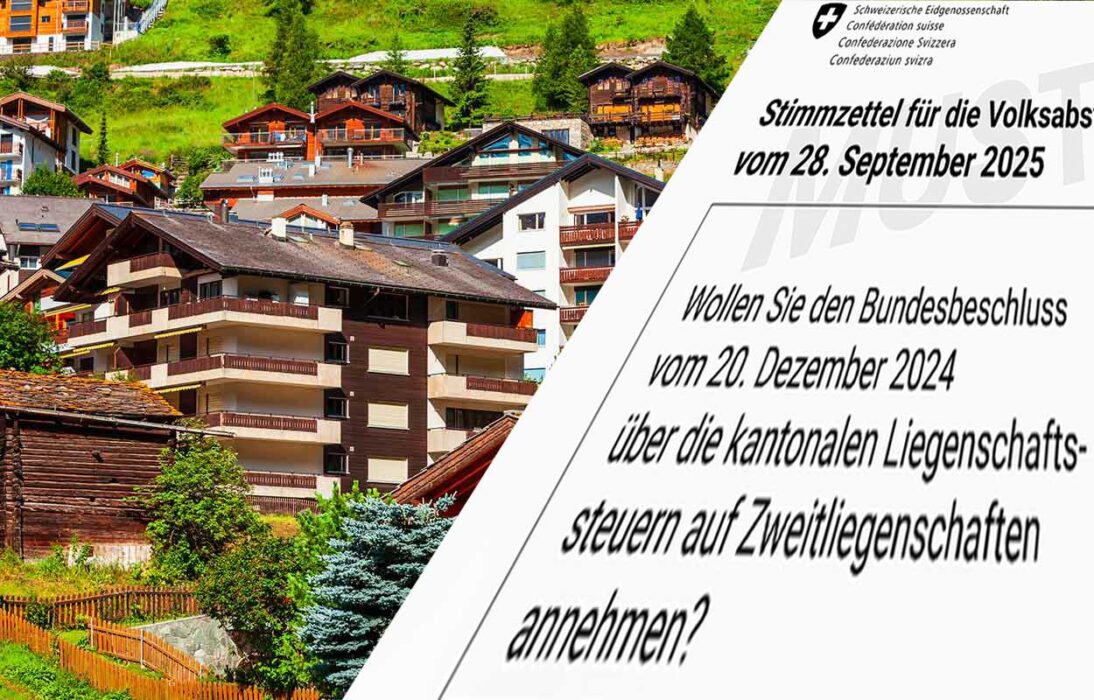

Erster störender Faktor: Die Frage auf dem Stimmzettel bezieht sich nicht auf die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung, sondern auf die Möglichkeit der Kantone, eine neue Steuer auf Zweitwohnungen einzuführen. Wenn Sie eine Steuer abschaffen wollen, müssen Sie eine andere akzeptieren. Schon an dieser Stelle wird klar, dass das, was uns mit der einen Hand gegeben wird, mit der anderen Hand ganz oder teilweise wieder weggenommen wird.

Vor allem aber ist es ein zweiter störender Faktor, der alle Eigentümer, auch diejenigen, die keine Zweitwohnung besitzen, zum Nachdenken anregen sollte: Die zur Abstimmung vorgelegte Reform sieht als Folge der Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwerts die gleichzeitige Abschaffung fast aller Steuerabzüge im Zusammenhang mit Wohneigentum vor. Öffentliche Finanzen müssen geschützt werden!

Konkret bedeutet dies, dass Wohnungs- und Hauseigentümer ihre Hypothekarzinsen nicht mehr abziehen können – vorbehältlich eines begrenzten und degressiven Betrags, der Neukäufern während zehn Jahren gewährt wird. Sie können weder ihre Unterhaltskosten, seien sie pauschal oder effektiv, noch ihre Renovierungsinvestitionen mehr abziehen. Auch Investitionen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung können nicht mehr abgezogen werden (auch nicht von Eigentümern von Renditeobjekten) – die Kantone können diesen Abzug auf ihrer Ebene weiterhin vorsehen, sind jedoch nicht dazu verpflichtet und werden ebenfalls ihre Steuereinnahmen sichern wollen. Schliesslich können sämtliche Steuerzahler keine Schuldzinsen mehr abziehen.

Negative finanzielle Auswirkungen, aber nicht nur

Jeder Eigentümer muss also selbst berechnen, ob die Reform seine Steuerlast verringert oder im Gegenteil erhöht. Junge Eigentümer, deren Hypothekarkredit noch hoch ist, werden häufig zu den Verlierern gehören. Diejenigen, die eine Immobilie gekauft haben, welche erhebliche Investitionen erfordert, sei es im Energiebereich oder in anderen Bereichen, werden mit Sicherheit verlieren. Diejenigen, die eine Zweitwohnung besitzen, werden wahrscheinlich verlieren, je nach den Entscheidungen des Kantons, in dem sich diese befindet. Und diejenigen, denen es heute gelingt, ihren Eigenmietwert und ihre Abzüge in der Balance zu halten, riskieren später Verluste, falls die Zinsen wieder steigen. Generell werden diejenigen, die einen Kauf in Betracht ziehen, eher zögern.

Auch Personen, welche heute die Zinsen für Nicht-Immobilienkredite (z.B. Konsumkredite) abziehen können, werden zu den Verlierern zählen. Die Verteuerung von Krediten wird zudem viele Unternehmen und die Übertragung von diesen benachteiligen, obwohl dies in keinem Zusammenhang mit dem Eigenmietwert steht.

Über diese rein finanziellen Auswirkungen hinaus müssen auch die weiteren Folgen dieser Reform berücksichtigt werden, die sich aus der Natur der wegfallenden Steuerabzüge ergeben. So werden Eigentümer dazu veranlasst, die Instandhaltung ihrer Wohnungen auf das absolute Minimum zu beschränken oder sogar zu vernachlässigen. Viele Renovationsarbeiten werden aufgeschoben. Kurz- bis mittelfristig wird sich dadurch zwangsläufig die allgemeine Qualität des Immobilienbestands verschlechtern. Auch die energetische Sanierung, für die bereits heute ein ehrgeiziger Zeitplan festgelegt wurde und deren Umfang beträchtlich ist, wird sich zwangsläufig verlangsamen, denn Steuerabzüge sind oft ein entscheidender Faktor bei Investitionsentscheidungen.

„Die energetischen Sanierungen, für die ein ehrgeiziger Zeitplan festgelegt wurde, werden zwangsläufig verzögert werden.“

Ein Anreiz für Schwarzarbeit

Die Baubranche sieht diese Reform nicht positiv. Dies nicht nur wegen des Rückgangs der Immobilieninvestitionen und der daraus resultierenden Einnahmenausfälle für viele KMU, sondern auch wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Schwarzarbeit gefördert wird.

Durch den Wegfall der Steuerabzüge wird es keinen Anreiz mehr geben, bestimmte Instandhaltungs- und Renovationsarbeiten zu deklarieren. Im Gegenteil: es dürfte sogar ein Anreiz geschaffen werden, diese nicht zu deklarieren. Schwarzarbeit benachteiligt nun aber gesetzestreue Unternehmen, benachteiligt Arbeitnehmende, indem sie ihnen den Sozialversicherungsschutz vorenthält, und benachteiligt die Gemeinschaft, indem ein Teil der Steuereinnahmen und der Sozialversicherungsbeiträge wegfällt. Diese Bedenken gehen über den individuellen Rahmen des Immobilienbesitzes hinaus, müssen aber bei der Abstimmung zwingend auch berücksichtigt werden.

Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts werden nützliche und bewährte Mechanismen geopfert, um einen Teil der Wählerschaft zu befriedigen. Wohneigentümer-Gruppen werden gegeneinander ausgespielt. Gelöst wird rein gar nichts. Die Vorlage senkt insgesamt keine Steuern. Diese werden bloss verlagert und verkompliziert. Die Zeche bezahlen Familien, Erwerbstätige und künftige Wohneigentümer. Deshalb am 28. September NEIN zu dieser Scheinreform.

Weiterführende Informationen “Eigenmietwert abschaffen, aber nicht so.“